لعنيزة تاريخ فخم حافل من العلم والثقافة والتاريخ، تشهد جوامعها ومجالسها بهذا التاريخ، ونراه جليًا في أبناء عنيزة وإنتاجهم في حقول العلوم والمعارف، ومن نافلة القول أن هذه السمة الراقية توجد في مدن أخرى داخل المملكة وخارجها. ومن ضرورات القول الدعوة إلى الحرص على الإكثار من اللقاءات المفتوحة، والمحالس الثقافية العامة؛ لأنها تزيد من الروابط المجتمعية، وترتقي بالوعي، وترفع من حصيلة المعارف والفنون، وتمثل رئة للتنفس، ومنبرًا للبوح.

قلت لنفسي ما سلف بعدما أنهيت كتابًا يحكي عن سيرة المعلّم المثقف الموسوعي عبدالرحمن بن إبراهيم الصالح البطحي (1358-1427=1939-2006م) -رحمه الله-. وقد طافت بي مجموعة أفكار من وحي هذه السيرة الجميلة، وأحببت مشاركة القارئ بها؛ فهي لا تخص عنيزة الفاتنة، ولا البطحي الباهر، وإنما أصبحا المنطلق والمثال، وما أسعد المرء حين يكون للمتقين والعقلاء والمخلصين إمامًا، وما أكمل البقعة التي بنهجها يحتذى، وإلى مثل حالها يُتنادى.

فمما ظهر لي بعد ساعات ليلية متوالية قرأت فيها الكتاب السالفة الإشارة إليه، والآتية معلوماته:

- أهمية المجالس المنزلية والأسرية المفتوحة، فهي تربي الأجيال على الاستقبال والاستضافة والاستماع والتنوع. وما أبر الأبناء حين يواصلون فتح مجالس أسلافهم مثلما صنع البطحي وأبناء اخيه من بعده.

- ضرورة وجود ملتقيات ثقافية دورية ومتنوعة في كل مدينة، على أن تبتعد عن التكلّف والتعصب والفئوية، حتى لو كانت قصيرة الوقت، ومحدودة بين العشاءين مثلًا. ومن بركتها الديمومة بلا انقطاع، وقد فتح البطحي مجلسه سبعة وأربعين عامًا متوالية مهما كانت المواسم والأجواء، وعقد ستة عشر ألف جلسة على الأقل!

- مركزية الشخصية الجذابة المثقفة في المجلس والمنتدى، دون احتكار وإنما للتوجيه والتعليق والإفادة. يظهر أثر ذلك في مجلسي شاكر والعقاد بمصر، وديوان الخاقاني في بغداد الذي يحييه د.الوردي بحضوره، ومجلس البطحي بعنيزة، هذا غير “صوالين” ثقافية منظمة تنظيمًا عاليًا كما هو مثبت في كتب عدة.

- أن التكوين الشخصي في الثقافة والمعرفة والقراءة أنفع من الاكتفاء بما تفرضه الدراسة أو المنهجيات المقترحة.

- إجادة اللغات تهدف إلى منح المرء عقلًا ثانيًا وعينًا ثالثة وليس مجرد لسان ثان للغو والهذر الاستعراضي.

- التفكير العميق لا يرتبط بكثرة الكتب، ولا بامتلاء رفوف المكتبات، ولا بجمع الشهادات العالية، وإنما بكيفية التلقي والتعامل مع المعلومة بعد التدبر والنقاش والفحص، فلم يكن لدى البطحي مكتبة ضخمة، مع أنه يهز رأسه متأسفًا على ما آلت إليه الثقافة قائلًا: “أيمسكه على هون أم يدسه في التراب”؛ يقصد الكتاب!

- كان البطحي مشغولًا بالمعنى والفكرة والدلالة الثقافية والمجتمعية أكثر من حشد المعلومات ومراكمتها، وما أشد البون بين حافظ يجمع، وبين متأمل يتدبر ويحلل ويعيد البناء والرصف.

- حافظ البطحي على وقته من الشتات، وقصره على العلم والمعرفة، وأداء واجباته الدينية وواجبي العيادة والعزاء، مع العناية الفائقة برواد مجلسه من أهل عنيزة ومن زوارها.

- تأتي الفوائد الجلية من مقابلة الأكابر والتلقي عنهم أو مجالستهم ونقاشهم، مثلما فعل البطحي حينما زار بيروت والتقي بمارون عبود ومنير البعلبكي وجورج حنا، ولو التزم كل مسافر بالبحث عن واحد أو أكثر من أكابر المكان الذي سوف يسافر إليه لجمع من المغانم ما لايحصى عددًا ولا يقاس نفاسة.

- أن التعليم، وبث الوعي والمعرفة، من أكبر شواغل عظماء الناس؛ ولذا ينظر البطحي لسنواته التي قضاها في التعليم بأنها تاج يضعه على هامته، ويفرح بقراءة مؤلفات طلابه لأنه أسهم في بنائهم.

- التحرر يمنح الحرية والعظمة للمثقف؛ فلم ينتم البطحي إلى أي كيان غير وطنه وعروبته وإسلامه، ولم تشغله الألقاب والإعلام عن المضي في نهجه الزاهد بالشكليات والكماليات، المترع بالكمال والمحامد والآثار السامية.

- التهمة والتصنيف شر لا بد منه، وخير للمفكر والمثقف أن يجعلها وأصحابها دبر أذنيه وخلف ظهره، وربما يأتي يوم تصبح التهمة مطلبًا، وقد حدث للبطحي هذا حينما رمي بأنه يشيع الوطنية وفصل من المدرسة؛ فصارت تهمته بعد نصف قرن مادة وموضوعًا وحراكًا رسميًا، وياله من عزاء عظيم وانتصار وإن تأخر زمانه.

- ما أكثر الذين نعرفهم من مؤلفاتهم ومقالاتهم أو من ظهورهم الإعلامي، وكم نجهل أمثالهم وربما أعلى منهم من الأخفياء الذين لا يظهرون، ويكتفون بالمشافهة والحديث، وقد لا يرضون بتسجيل مرئي مثل البطحي، ولا بتصوير ثابت مثله كذلك لأنه يكره الانفصال عن ظله. وما أجدرنا بالبحث عن هذه النماذج والاقتباس منها، وإشهارها للمجتمع، فهذا المسلك يقود إلى التضييق على ذوي الاستعراض، وأئمة التفاهة.

- ابتعد البطحي عمّا لا يناسبه من أفكار وأشخاص، وهذا التفادي من الحكمة التي تغيب عن بعض أهل الجرأة دون تروي. واعترف البطحي بما يخفيه غيره مثل سفره إلى لبنان مصطحبًا معه كتابين خشية ألّا يجد فيها كتبًا؛ ثمّ تفاجأ بما هاله من وضعها الثقافي، وكتب لها مع الاعتراف اعتذارًا.

- من المبهج الاحتفاء الرسمي بالتاريخ الشفهي، ومقابلة الحفاظ والرواة، وسيكون الإبهاج أوسع حين يستمر هذا المشروع، وعندما تطبع تلكم اللقاءات بعد تفريغها مثلما حكاها رواتها.

- عندما توفي البطحي ضجت الصحف بالكتابة عنه، وخصصت صحيفة الجزيرة ملفًا كاملًا عنه، وأقام مركز ابن صالح ندوة حوله، وهذا يشير إلى كبير تأثير الاحتفاء بالراحلين وأنه نوع من الوفاء وليس فيه ملامة وإن تأخر؛ خاصة حين تكون مواد الكتابة والمنتديات ليست مجرد مشاعر وأوصاف عاطفية، وإنما مادة فيها المفيد بخبر أو تحليل، مثل المواد الملحقة بهذا الكتاب، التي كانت الأساس الأهم لإبحار كاتب السردية مع هذه الشخصية المثقفة النبيلة.

- كم كان للقاء الصحفي الوحيد الذي أجراه الكاتب محمد السيف مع البطحي من مرجعية في الحديث عنه، والكتابة حوله، وتحليل شخصيته، وهذا يدفعنا للحرص الملح على الرموز بتسجيل لقاء أو أكثر على أي صفة كانت مقروءًا أو مسموعًا أو مرئيًا.

- ما أبلغ وفاء عنيزة وأهلها لراحلهم بالكتابة عنه حيًا وميتًا، وبالندوة اللاحقة، ورواية خبره للآخرين، ثمّ حفظ سيرته مدونة في كتاب، وتأسيس مركز مطلة الثقافي من قبل جمعية واحة الوفاء.

- كم كان البطحي محبًا لبلاده ومعتزًا بسيرة مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وكم كان محبًا للقصيم وتأريخ العقيلات، وكم كان محبًا لعنيزة وأبطالها خاصة راعي البندق الشاعر علي الخياط -رحمه الله- الذي يتغنى أهل عنيزة بصدر بيت شعر له “هذي عنيزة ما نبيعه بالزهيد”، وعُرفوا بذلك حتى إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أمتع الله به – يمازح أعيان عنيزة بهذا الشطر الخالد.

- إن سيرة البطحي لتصف العراقة في مجتمعنا، تصف العلم، والسعة، والتسامح، والسمو. تصفنا حقًا بعيدًا عن الإرجاف والتهويل أو التشويه.

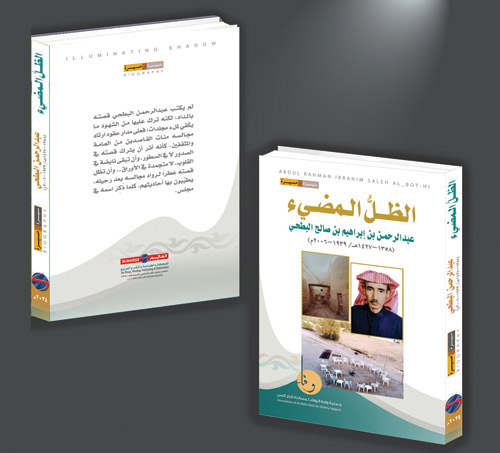

تجلّت لي هذه الفوائد كما أخبرتكم آنفًا مع قراءة كتاب عنوانه: الظلُّ المضيء عبدالرحمن بن إبراهيم بن صالح البطحي (1358-1427/1939-2006م). هذا الكتاب من جهود جمعية الوفاء لمساندة كبار السن بعنيزة وآخرين من أبناء عنيزة وأسرة البطحي الكريمة. صدرت الطبعة الأولى من الكتاب عام (2024م)، ويقع في (358) صفحة. كتب السردية بتفنن أسامة الزيني من مركز العالم للتوثيق، وجال بنا د.إبراهيم بن عبدالرحمن التركي العمرو في تقديم محيط عنوانه هذا الكتاب لماذا.

حفظ أبو يزن بتقديمه للكتاب وبوقوفه خلف مشروع التأليف لعنيزة مجلسها الثقافي، وللبطحي آثاره المعرفية، ولوالده علاقته الطويلة بالبطحي -رحمهما الله-، وأشار د.التركي العمرو إلى أن في سيرة البطحي وهو أستاذ لأجيال من عنيزة توثيقًا لتاريخها الشفهي ومجالسها الثقافية، وإنه لتاريخ زاه إذا لم نتداركه فمصيره النسيان، وقد صدق وكم رأينا وسمعنا وقرأنا من هذه الفواجع الثقافية. ومن لطيف الموافقات أن يجتمع في هذا الكتاب ثلاثة أجيال من آل التركي العمرو هم الأب الراحل، والابن الكاتب الباحث الوفي، والحفيد الطلعة يزن بارك الله فيه.

هذا هو البطحي سيد المجالس كما ينعته د.عبدالله الغذامي، وهو البروفيسور الذي لم يدخل جامعة في تعريف كتبه زميله م.عثمان الخويطر؛ ولذلك فلا غرابة أن يقول عنه الكاتب المثقف محمد رضا نصر الله: “من غير المعقول ألا يكتب هذا الرجل، وألا يظهر إعلاميًا. إنه مبهر.” لقد كان البطحي مثلما قال الأديب الكاتب حمد القاضي ينشر أضواء المعرفة على مدى أكثر من نصف قرن، واستحق بعكوفه وعمقه وصف “سقراط” من د.عبدالله ومناع وإبراهيم الخويطر.

كما أثنى عليه د.خالد البياري لأنه “علمنا أن نحب الوطن”، ومن الموافقات أن يأكل د.البياري أول تمرة من نخلة البرحي المهداة له من أستاذه البطحي، وكان ذلك في صبيحة يوم وفاته الحزين! والبطحي بحفظه للتاريخ والشعر والأنساب يصح أن يكون وثيقة نجد كما ذكر أ.عبدالرحمن المقبل، وهو بحقّ موسوعة عند الأديب عبدالكريم الجهيمان، ولا تكتمل زيارة عنيزة إلا بزيارة البطحي حسب رأي جيمس بد، وعندما مرض تحولت غرفته لمنتدى ثقافي بشهادة أ.محمد السيف، إذ توافد الزوار وتقاطروا للدعاء لصاحب الجسد المسجى، وإلقاء نظرة ربما تكون الأخيرة على القاموس المفتوح عند أ.محمد القشعمي، وياله من حدث مبكي حين يودع الناس علمًا في رأسه نور مثلما شبهه أ.د.عبدالله الربيعي.

الرياض- الثلاثاء 05 من شهرِ شعبان عام 1446

04 من شهر فبراير عام 2025م